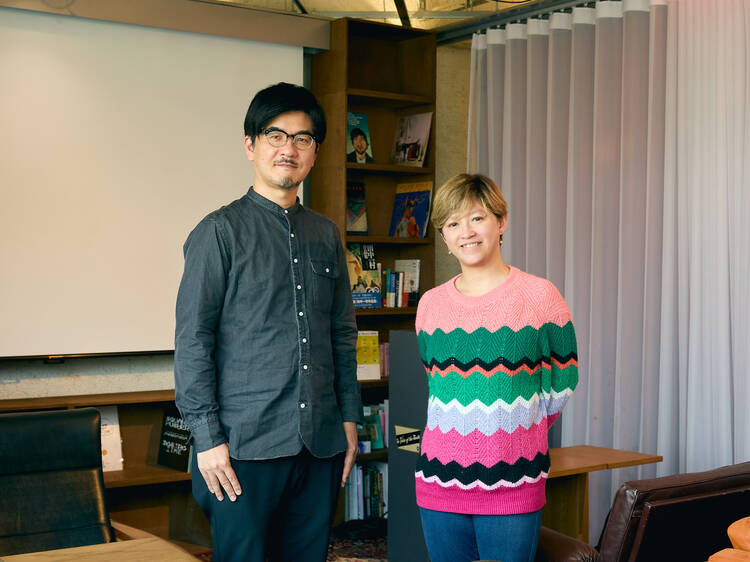

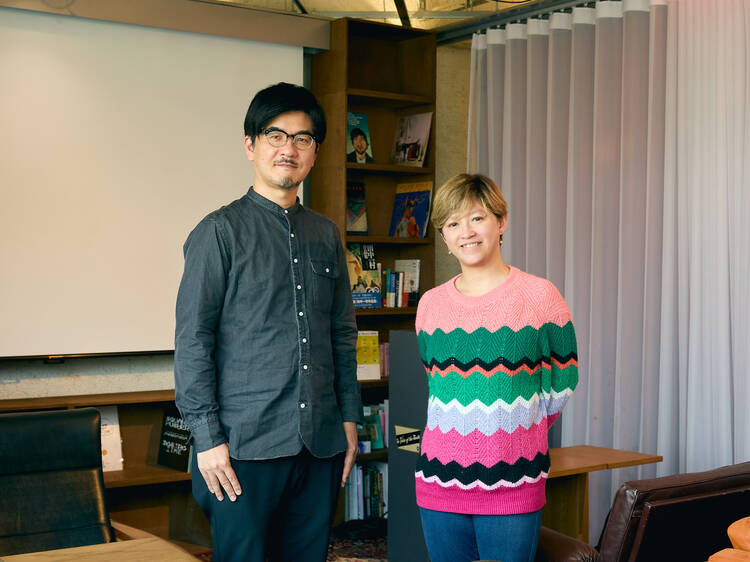

インタビュー:山崎エマ、金川雄策

2025年の「アカデミー賞」に日本人監督の3作品がノミネートされた。そのうち2作はドキュメンタリー作品と、今年はドキュメンタリー監督たちの活躍に注目が集まった。

そんな中、短編ドキュメンタリー賞にノミネートされた『Instruments of a Beating Heart』を監督した山崎エマが、4月からドキュメンタリーのクリエーターを育成する「DDDDフィルムスクール(film school)」を「ベイビー ザ コーヒーブリュー クラブ(BABY THE COFFEE BREW CLUB)」でスタートさせた。

ともにスクールを運営するのは、国内の独立系ドキュメンタリー監督たちの数少ない作品発表の場となっているプラットフォーム「Yahoo!ニュース ドキュメンタリー」のチーフプロデューサー・金川雄策だ。同プラットフォームには山崎はもちろん、今回、長編ドキュメンタリー賞にノミネートされたジャーナリストで映像作家の伊藤詩織もアカウントを持ち、作品を発表している。

スクール設立の背景や日本のドキュメンタリー監督の現状と可能性について、2人に聞いた。

劇映画と同じようにノンフィクションも楽しんでいい

ーオスカーへのノミネートおめでとうございます。お二人はオスカーの授賞式にも出席されていますが、何か日本と海外での作品の違いなど感じられましたか?

山崎:ありがとうございます。私はニューヨークの大学で映像について学び、キャリアをスタートしたのもアメリカでした。なので、オスカーだけの話ではないんですが、日本と欧米だと、ドキュメンタリーの定義自体が違うと感じています。

日本ではドキュメンタリーの定義が「深いんだけど、狭い」という印象です。私がニューヨークにいた2008年頃から欧米のドキュメンタリーはすごく幅広いものに進化していました。フィクションとノンフィクションの境界線が曖昧というか、映像が撮れないなら再現ドラマを使おうとか、ドキュメンタリーでもシネマティックカメラで収録しようとか。

あれもドキュメンタリー、これもドキュメンタリーと、日本に比べると「ドキュメンタリー」がとても広いんです。今年のアカデミー賞のノミネート作品にはすべて監視カメラ映像と警官のボディカメラだけでまとめられたものもありました。

一方、日本ではディレクターが一人で撮影するなど、シネマティックな映像表現は優先されません。どこか「ニュースの先にある」というか、社会性が強くて、一部の人だけが見るものというイメージがあるのではないでしょうか。

Photo: Kisa Toyoshima山崎エマ

ー確かに、ドキュメンタリー映画を見ようと思ったら、単館映画館でないとなかなか難しい印象です。

山崎:ノミネートされた『Instruments of a Beating Heart』の長編映画『小学校~それは小さな社会~』は、より多くの人に見てもらいたいと思いもあって、今まで日本のドキュメンタリー映画を扱っていない映画館「シネスイッチ銀座」をメイン劇場として上映しています。

そのかいあってか、初めてドキュメンタリー映画を見てくれた人も多く、年齢性別問わず幅広い人が劇場に足を運んでくれています。また「イオンシネマ」など、ハリウッド映画やファミリー向けアニメ映画が多い映画館でも上映してもらえました。

ご挨拶などで全国の劇場を巡りましたが、「ドキュメンタリーなのに笑いました、泣きました」など言われたんですね。私からすれば、劇映画とドキュメンタリーは、同じように泣いたり笑ったりしていいものです。「ドキュメンタリーだ