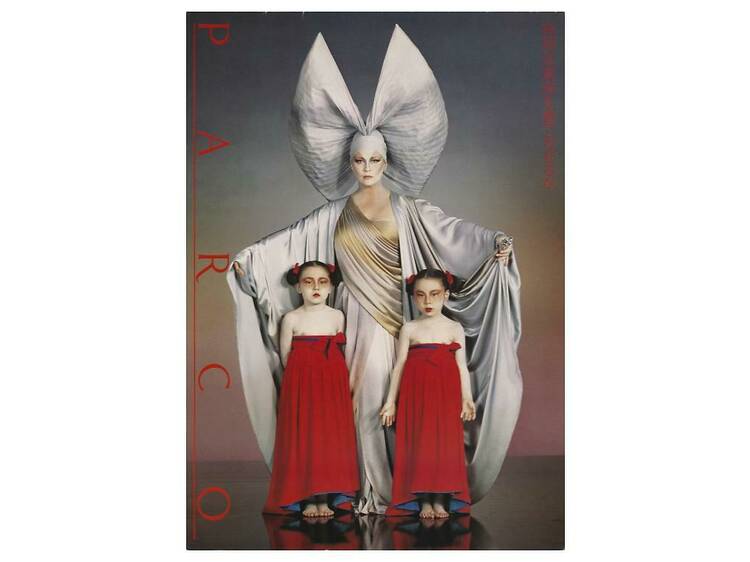

1950年代から70年もの長きにわたり、現代美術家として活動を続ける三島喜美代。2020年以降、受賞や展覧会が相次ぎ、国内以上に海外からの評価が急上昇している彼女の待望の大規模個展が「練馬区立美術館」で開催される。

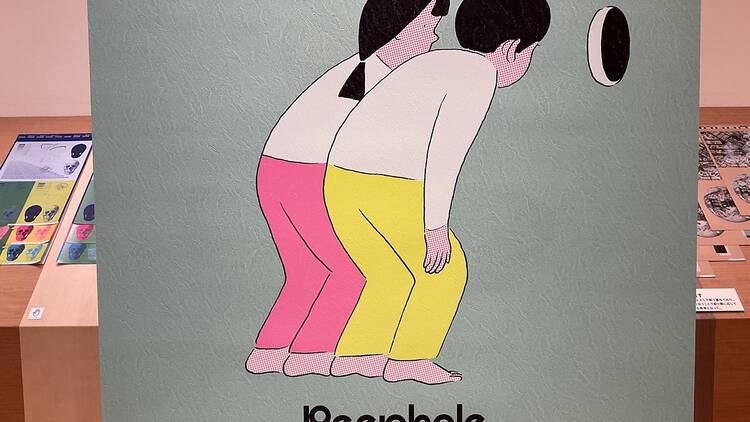

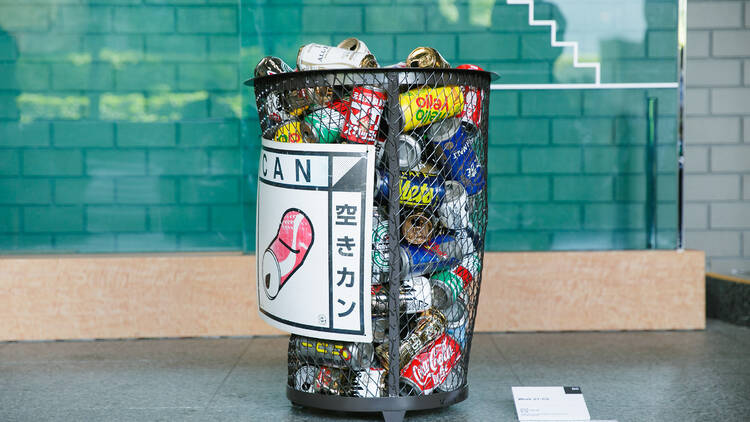

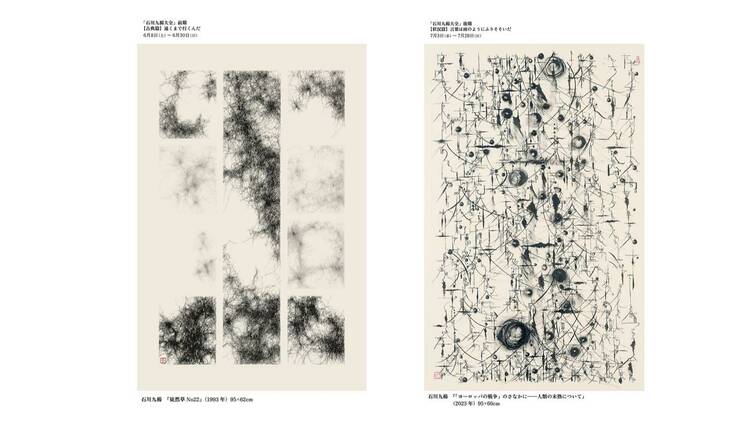

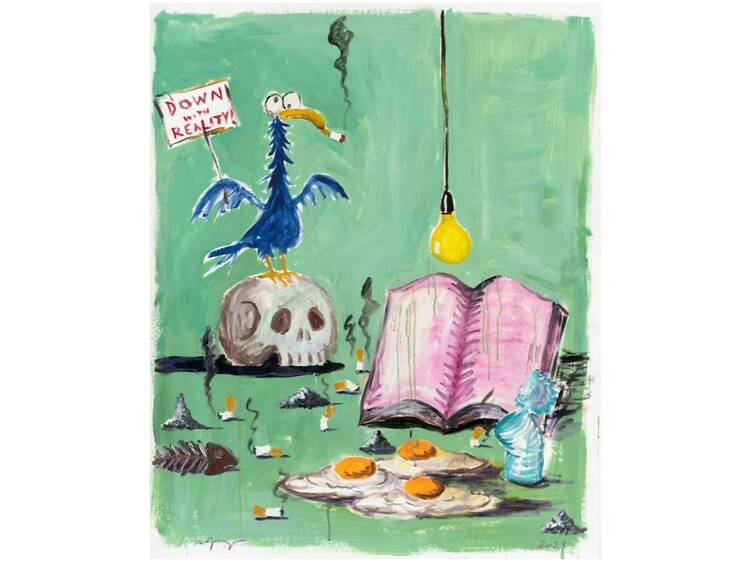

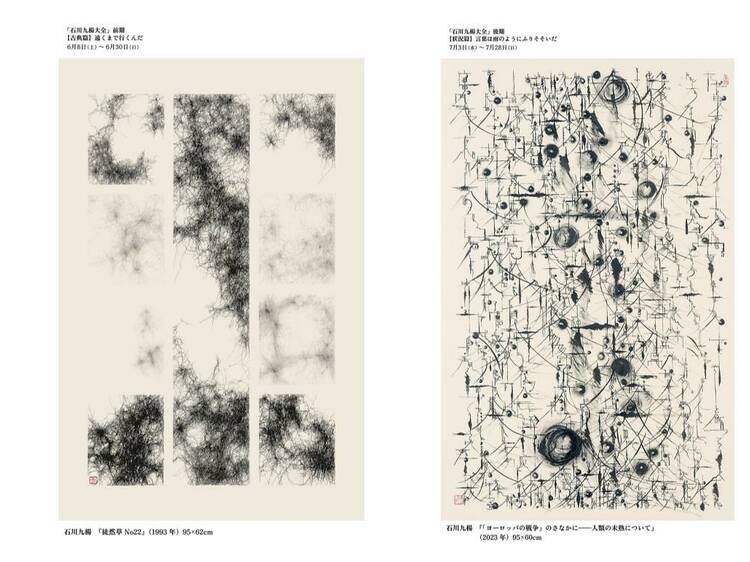

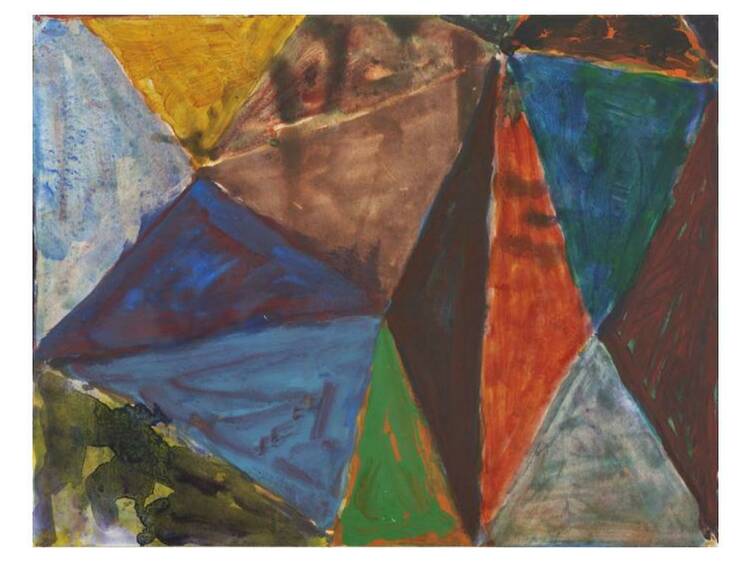

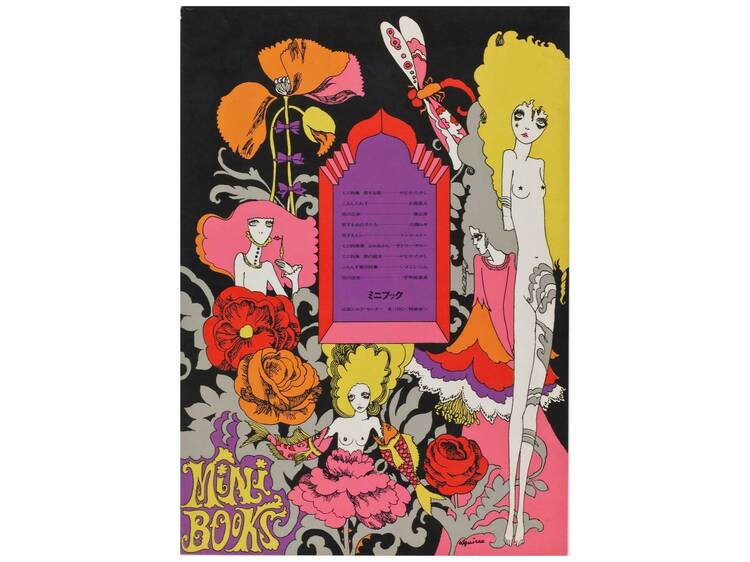

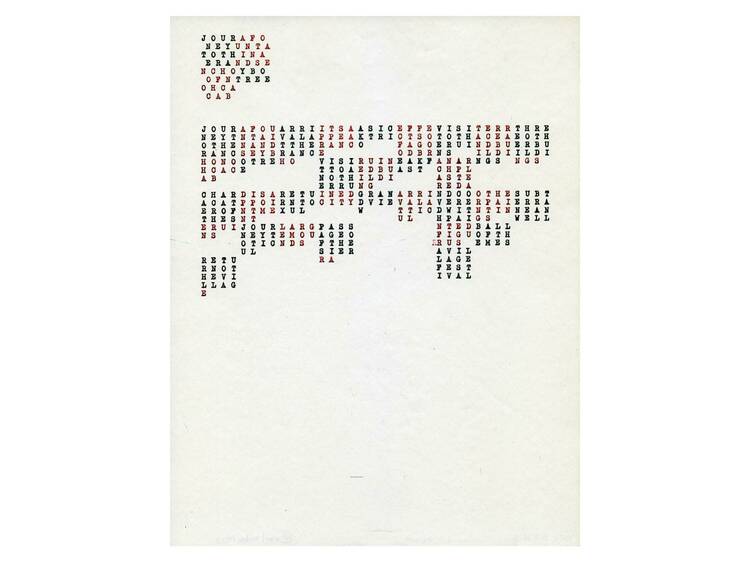

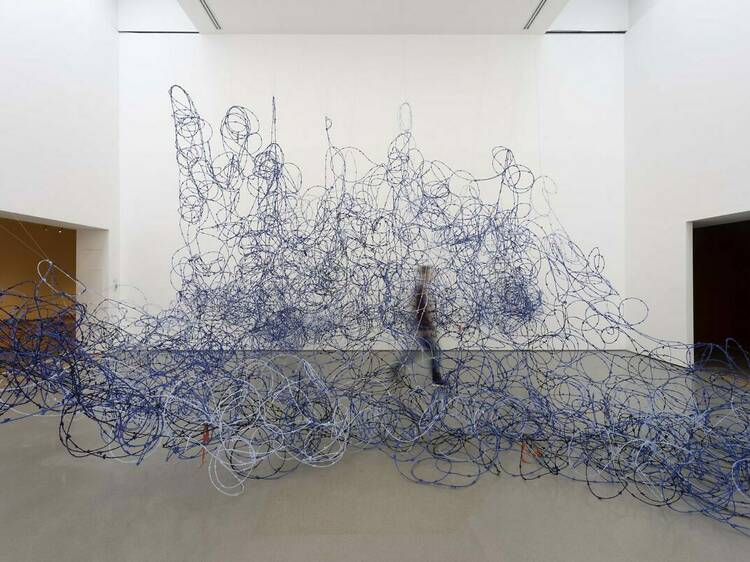

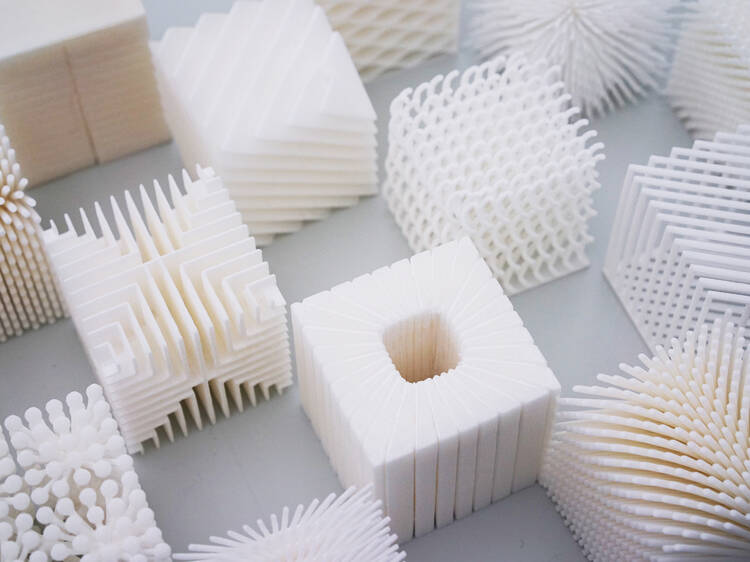

これまであまり展示されてこなかった活動初期の油彩画などの平面作品から、1960年代以降の新聞や雑誌などをコラージュした作品や、1970年ごろの陶にシルクスクリーンで印刷物を転写した多様な立体作品や、1970年ごろの産業廃棄物を素材に取り込んだ近作まで、約90点が展示予定だ。

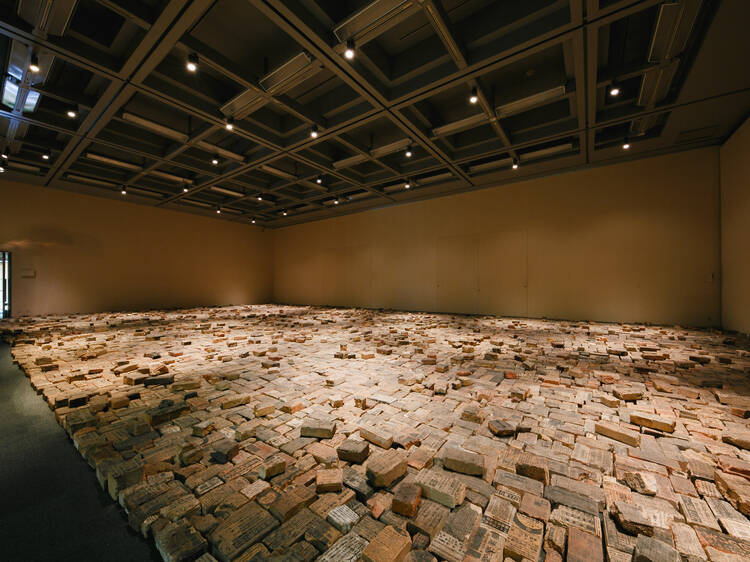

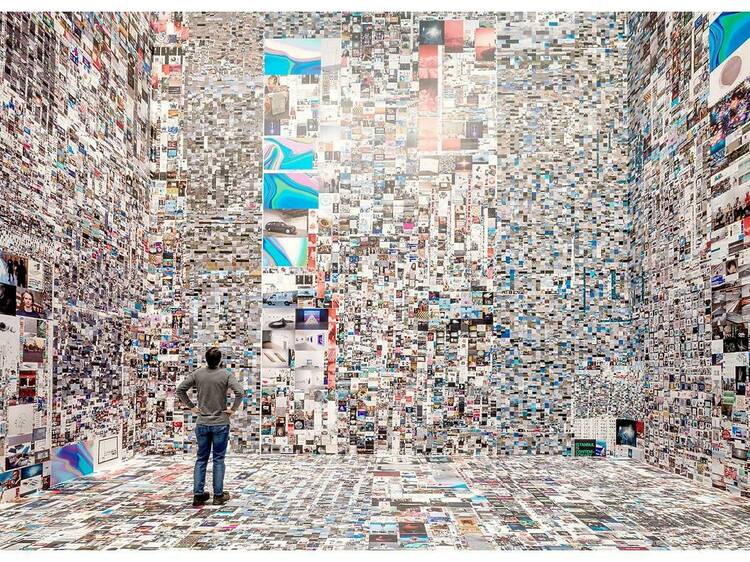

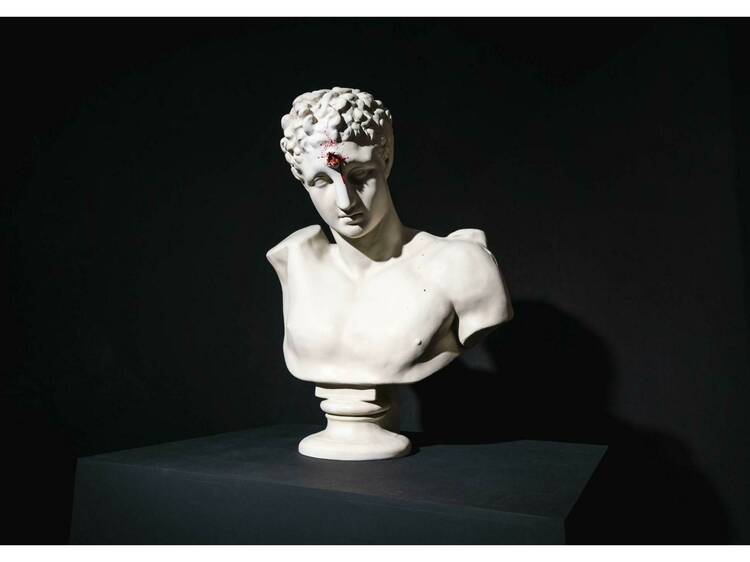

特に必見なのが、三島の代表作にして最大規模のインスタレーション「20世紀の記憶」(1984〜2013年)。本展のために、常設展示されているアートスペース「アートファクトリー(ART FACTORY)城南島」を初めて離れ、美術館内に展示される。20世紀の100年間から抜き出した新聞記事が転写された耐火レンガブロックが敷き詰められた展示室は、まさに歴史が迫ってくるような圧巻の光景だろう。